井盖作为城市基础设施的重要组成部分,其历史可追溯至数千年前的古代文明。不同文明在井盖的材质、设计和功能上各具特色,共同构成了井盖的“前世今生”。本文从时间线、地域分布和技术演进三个维度对井盖展开介绍:

一、井盖的起源与早期发展

1. 中国古代井盖

公元前2000年,中国最早的井盖出现于新石器时代晚期至商周时期,采用石制或木制结构,主要用于覆盖水井或祭祀坑,防止人畜跌落。

汉朝(公元前202年-公元220年):长安城(今西安)已普遍使用石制或木制井盖,兼具防护与通风功能。

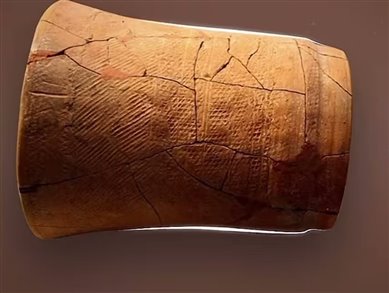

图1:中国两千多年前的排水系统

图2:秦汉时期的石板滴漏

唐朝至明清,井盖材质逐渐过渡到铁、铜和铸铁,并在宋代《营造法式》中形成标准化设计,井盖成为城市排水系统的重要构件。

2. 其他古代文明的井盖

古罗马(公元前1世纪-公元5世纪)时期,罗马帝国使用石制或铁制井盖覆盖城市排水系统,著名的“真理之口”(现存于罗马科斯美汀圣母教堂)实为古罗马井盖的遗存,兼具艺术与实用价值。

古希腊(公元前8世纪-公元前6世纪)城邦使用石制或陶瓷井盖,体现其对城市卫生的重视。

古印度(公元前3世纪-公元3世纪)井盖以石制为主,常见于宗教建筑和城市供水系统。

二、材料与技术的演进

1. 材料迭代

古代排水系统以天然材料为主,如石头、木材、陶器。

图3:陶制排水管

中世纪至工业革命,铁制井盖成为主流,铸铁技术提升其承重能力(如明清中国的铸铁井盖)。

近现代材料选择更加多样化,混凝土(20世纪50年代)、钢材(20世纪初)及复合材料(21世纪)逐步应用,兼顾强度与成本。

2. 功能设计突破

防掉落设计:圆形井盖因“定宽曲线”特性(如旋转后仍能覆盖井口)成为主流。

智能化升级:现代井盖集成传感器,实时监测水位、位移等数据,预防城市内涝。

三、井盖文化的全球化传播

1. 功能到艺术的转变

9世纪日本,设计师Yasutake Kameda倡导在井盖上雕刻地域文化图案,如樱花、历史人物,形成独特的“井盖艺术”。

20世纪欧美,法国、美国等将井盖融入城市景观设计,如巴黎的下水道井盖刻有城市徽章。

2. 现代文化符号

中国民国时期,南京、沈阳等地现存刻有“交通部首都电话局”“奉天市政公署”字样的铸铁井盖,成为城市历史的见证。

图4:民国时期井盖

将井盖作为载体,亦可以把科学与趣味相结合。中科院物理所的“物理公式井盖”、新疆“井盖煎蛋”等案例,拓展了井盖的文化内涵。

四、争议与启示

1. 质量与技术的悖论 民国时期铸铁井盖(如南京中山北路井盖)历经80余年仍在使用,而现代部分井盖因偷工减料频发破损,引发对“技术倒退”的反思。

图5:破损的井盖

2. 传统智慧的应用

宋代赣州古城排水系统、青岛德国殖民时期下水道等案例,提示现代城市需融合历史经验与新技术。

图6:德占时期青岛修建的下水系统

五、总结

井盖的诞生可追溯至公元前2000年的中国与古罗马等早期文明,其发展历程映射了人类对城市安全、卫生与美学的追求。从石木结构到智能监测,从实用工具到文化载体,井盖的演变不仅是技术史,更是一部浓缩的城市文明史。未来,井盖或将进一步融合生态理念(如可降解材料)与数字技术,成为“智慧城市”的神经末梢。